Dieses Fachporträt gibt einen kompakten Überblick über die zentralen Bildungsziele, Inhalte und Besonderheiten des Fachbereichs Deutsch für den Unterricht im Kanton Bern. Es verweist auf praxisnahe Informationen und Materialien, die Lehrpersonen bei der Umsetzung im Unterricht unterstützen.

Darum geht es

Die Sprache ist das Werkzeug, das in allen Fachbereichen der Volksschule Kommunikation überhaupt erst ermöglicht. Die sprachlichen Kompetenzen, die Lernende für kommunikative Situationen in allen Fächern benötigen, werden im Fachbereich Deutsch aufgebaut. Neben implizitem Sprachgebrauch erwerben die Schülerinnen und Schüler auch explizites Sprachwissen und entwickeln ein reflektiertes Sprachhandeln. Beides hilft ihnen, unsere Kultur besser zu verstehen, sprachliche Äusserungen kritisch zu bewerten, an Diskussionen teilzunehmen und Ordnung in ihre Gedanken zu bringen.

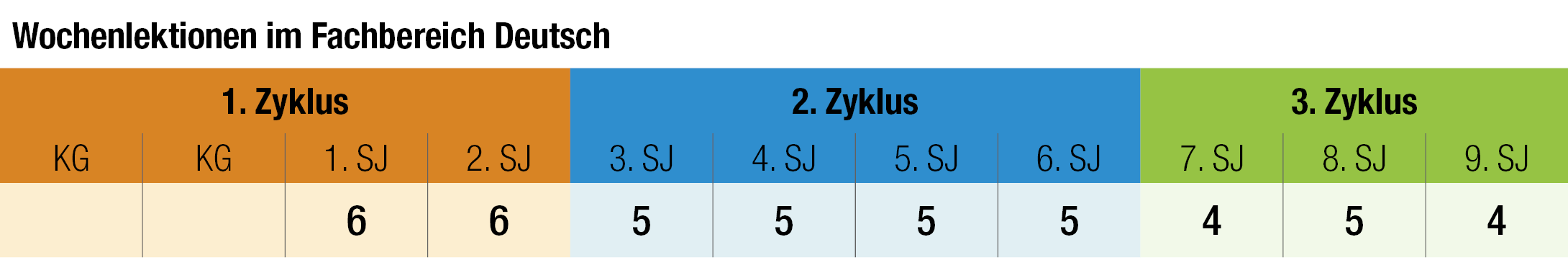

Die Abbildung zeigt die Anzahl Wochenlektionen Deutsch vom 1. bis 9. Schuljahr. Für den Kindergarten gibt es keine Vorgaben.

In der 8. Klasse wird eine Lektion berufliche Orientierung (BO) dem Fach Deutsch zugeteilt, da in diesem Schuljahr dort das Hauptgewicht liegt. Diese Lektion kann auch einem anderen Fachbereich zugeordnet werden, falls die Deutschlehrperson den BO-Unterricht nicht selbst verantwortet.

Kompetenzen und Ziele

Der Fachbereich Deutsch wird in sechs Kompetenzbereiche unterteilt:

- Hören

- Lesen

- Sprechen

- Schreiben

- Sprache(n) im Fokus

- Literatur im Fokus

Alle sechs Bereiche dienen der Schlüsselfähigkeit des Kommunizierens. Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich mündlich und schriftlich mitzuteilen sowie mündliche und schriftliche Informationen zu verstehen. Sie untersuchen sprachliche und literarische Phänomene und lernen dadurch, die Welt um sie herum spielerisch-kritisch wahrzunehmen.

Zyklus 1

Der Zyklus 1 beginnt in der präliteralen Phase der Lernenden: Die Mündlichkeit ist in dieser Phase zentral, das Bilder lesen wird gefördert, und es finden erste Begegnungen mit Schrift statt, die dann in der ersten Klasse zum Schriftspracherwerb führen. Es werden Buchstaben und Wörter gelesen und geschrieben. Das Sprechen und Hören wird systematisiert, und dabei wird vor allem auch die Bildungssprache aufgebaut, die für alle Fächer zentral ist.

Zyklus 2

Der Schriftspracherwerb wird im Zyklus 2 weitergeführt. Es werden Texte gelesen und geschrieben, und Strategien werden immer wichtiger. Die Bildungssprache, die es ermöglicht, auch komplexere Sachverhalte zu verstehen und zu beschreiben, gewinnt an Relevanz.

Zyklus 3

Im Zyklus 3 richtet sich der Deutschunterricht zunehmend auf die Zeit nach der Volksschulstufe aus. Insbesondere die berufliche Orientierung wird als Lebensweltbezug relevanter. Sobald der Weg in die Sekundarstufe II festgelegt ist, bietet sich ein individualisierter Kompetenzerwerb mit Fokus auf die zukünftige Lehrstelle oder die weiterführende Schule an.

Unterrichtsplanung

Lehrmittel

Für alle drei Zyklen stehen unterrichtsleitende Lehrmittel zur Verfügung, die einen nachhaltigen, curricular aufgebauten Kompetenzauf- und -ausbau gemäss Lehrplan 21 erlauben und von der Bildungs- und Kulturdirektion empfohlen sind. Die empfohlenen Lehrmittel können mit weiteren Arbeitsmaterialien ergänzt werden (siehe «Ressourcen und Links»).

- Lehrmittelverzeichnis der Lehrplan- und LehrmittelkommissionEmpfohlenen Lehrmittel für den Fachbereich «Deutsch»

- LehrmittelkommentareKommentare zu den empfohlenen Lehrmittel im Unterricht «Deutsch»

Unterrichtsverständnis

Das Fach Deutsch folgt einem kompetenzorientierten, kokonstruktiven Unterrichtsverständnis, das einen systematischen (Schrift-)Spracherwerb ins Zentrum stellt und mit handlungsorientierten, forschend-entdeckenden Unterrichtseinheiten verbindet. Die Differenzierung erfolgt vor allem durch reichhaltige Aufgabenstellungen und differenzierende Übungsmodalitäten (Lernende üben die Aspekte, die sie noch nicht beherrschen).

Lebensweltbezug

Da Deutschkompetenzen oft in Zusammenhang mit ausserfachlichen Themen aufgebaut werden, bietet sich auch eine inhaltliche Differenzierung an. Bei den rezeptiven Sprachhandlungen können zum Beispiel Texte und Inhalte zur Verfügung gestellt werden, die den individuellen Interessen der Lernenden entsprechen, während auch die produktiven Sprachhandlungen Themen fokussieren können, die einen individuellen Lebensweltbezug ermöglichen. Zudem bieten sich Produkte an, die ein echtes Publikum adressieren. Echte Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer steigern die Motivation für die Arbeit an einem Produkt erheblich.

Vernetzung und Interdisziplinarität

Da es sich bei den Deutschkompetenzen oft um Werkzeuge handelt, die von den Schülerinnen und Schülern auch in anderen Fächern eingesetzt werden (siehe Abschnitt «Darum gehts»), lohnt es sich bereits beim Erwerb dieser Kompetenzen, die sprachlichen Werkzeuge an Inhalten anderer Fächer zu erproben. Die Präsentation im NMG/ERG kann zum Beispiel bestens im Deutschunterricht geplant, formuliert und geübt werden, und ein Schreibauftrag lässt sich thematisch zum Beispiel problemlos mit der Exkursion kombinieren. In «Medien und Informatik» können Blogbeiträge erarbeitet oder Buchtrailer umgesetzt werden. Zudem bietet sich der Vergleich von deutschen Sprachstrukturen mit jenen der Fremdsprachen oder der Erstsprache der Schülerinnen und Schüler an.

Entsprechend der thematischen Offenheit des Deutschunterrichts bieten sich auch ausserschulische Lernorte an, vor allem auch als fächerverbindender Unterricht von NMG und Deutsch.

Bei der beruflichen Orientierung (BO) im Zyklus 3 ist der Fachbereich Deutsch zentral. Nicht nur bei schriftlichen Aufgaben wie dem Verfassen von Bewerbungsschreiben, sondern auch bei mündlichen Kommunikationsformen ist der Fachbereich Deutsch massgeblich in die BO involviert: Vorstellungsgespräche werden in Rollenspielen vorbereitet, Videocalls werden eingeübt, und die passenden Sprachregister zur Kommunikation in Lehrbetrieben werden besprochen.

Entwicklungen im Fachbereich, Perspektiven und Trends

Besonders im Fokus des Fachbereichs Deutsch steht aktuell die Leseförderung. Obwohl dieses Thema einen fächerübergreifenden Diskurs erfordert, soll im Fachbereich Deutsch ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden: Die Leseförderung wird im Deutschunterricht initiiert, systematisch aufgebaut und in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen konkretisiert. Da sich laut der PISA-Studie seit über 20 Jahren keine signifikante Verbesserung in diesem Kompetenzbereich gezeigt hat, sollen dringend Neuerungen angestrebt werden: Beispielsweise die Leseförderung als gemeinsame Aufgabe einer Schule, die vereinbarte Sprachförderung von Kindergarten bis Ende der Schulzeit und die Förderung über alle Fachbereiche hinweg.

Ein starker Einfluss auf den Deutschunterricht hat die rasante Entwicklung der KI-unterstützten Textproduktion. Während heute primär die Fragen nach der Sinnhaftigkeit von KI im Deutschunterricht und nach technischen sowie rechtlichen Hürden im Zentrum stehen, muss in Zukunft darüber nachgedacht werden, wie sich das Schreiben mit KI verändert und welche Kompetenzen unter den neuen Bedingungen fokussiert werden sollen. Es ist wichtig, dass Lernende die neuen Technologien produktiv nutzen können und dass sich sowohl Lernende wie Lehrpersonen über die blosse Anwendung der Applikationen hinaus mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken von KI auseinandersetzen.

Ressourcen und Links

Die Seite «Ressourcen und Links» ergänzt das Lehrmittelverzeichnis durch eine kuratierte Sammlung praxisnaher und ergänzender Lehr- und Lernmaterialien. Sie bietet Inspiration und Unterstützung im Planen und Durchführen des Unterrichts im Fachbereich «Deutsch».