Lehrplan 21 als Grundlage für den Bildungsauftrag im besonderen Volksschulangebot

Für Kinder, die dem besonderen Volksschulangebot zugewiesen worden sind, ist der Lehrplan 21 massgebend. Die im Lehrmittelverzeichnis obligatorischen und empfohlenen Lehrmittel dienen als Grundlage für die Unterrichtsgestaltung.

Was geschieht, wenn Kinder den Zugang zu den Aufgabenstellungen im Lehrmittel nicht finden? Wenn sie die Aufgabenstellungen nicht verstehen? Oder wenn sie die vorausgesetzten Kompetenzen und Fähigkeiten noch nicht erworben haben?

- lernen Sie die drei Strategien zur Erweiterung der Fachbereiche des Lehrplans 21 kennen: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung. Sie dienen als Mittel zur Differenzierung von Lerngelegenheiten.

- erwerben Sie das Hintergrundwissen für die Anwendung der Unterrichtsvorhaben.

- finden Sie Hinweise und Verlinkungen zur Vertiefung der Thematik.

Orientierung am Lehrplan 21 und an der Anwendungsbroschüre

Die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen von Lernenden im besonderen Volksschulangebot sind sehr heterogen. Viele Schülerinnen und Schüler können entlang der im Lehrplan 21 beschriebenen Kompetenzen lernen. Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen können möglicherweise die im Lehrplan beschriebenen Aktivitäten (noch) nicht ausüben. Woran können sich Lehrpersonen bei der Planung orientieren, wenn Kinder und Jugendliche beim Lernen von den vorgesehenen Kompetenzstufen abweichen? Ein Blick auf die im Lehrplan 21 formulierten Bildungsziele lohnt sich: Bildung wird hier als offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen beschrieben. Die Schule ermöglicht den Lernenden durch passende Lerngelegenheiten die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Welt und mit anderen Menschen und begleitet die Entfaltung des individuellen Potenzials.

Lerngelegenheiten müssen anschlussfähig gestaltet sein. Das heisst, sie müssen auf den aktuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie dem Vorwissen, den individuellen Interessen und Bereitschaften der Schülerinnen und Schüler aufbauen. Die Fachbereiche sollen bei Bedarf entsprechend erweitert werden. Die Orientierungsgrundlage dafür bilden die Prinzipien der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung, die in der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen» ausgeführt werden.

Die drei Erweiterungen der Fachbereiche bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Allen drei Prinzipien gemeinsam ist eine förderdiagnostische Erfassung, die der Planung vorausgeht. Deren Ziel ist es, den Entwicklungsstand, die Lernvoraussetzungen und die Lebenssituation der Lernenden detailliert zu erfassen. Bei jeder Schülerin und bei jedem Schüler ist anschliessend individuell zu entscheiden, welche Anpassungen/Erweiterungen notwendig sind. Es kann sein, dass sie/er in einem Fachbereich in allen drei zentralen Bereichen (Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung) eine Erweiterung braucht . Es kann aber auch sein, dass in einem Fachbereich beispielsweise nur im Bereich der Kontextualisierung eine Erweiterung benötigt wird.

Kompetenzbezug – Elementarisierung

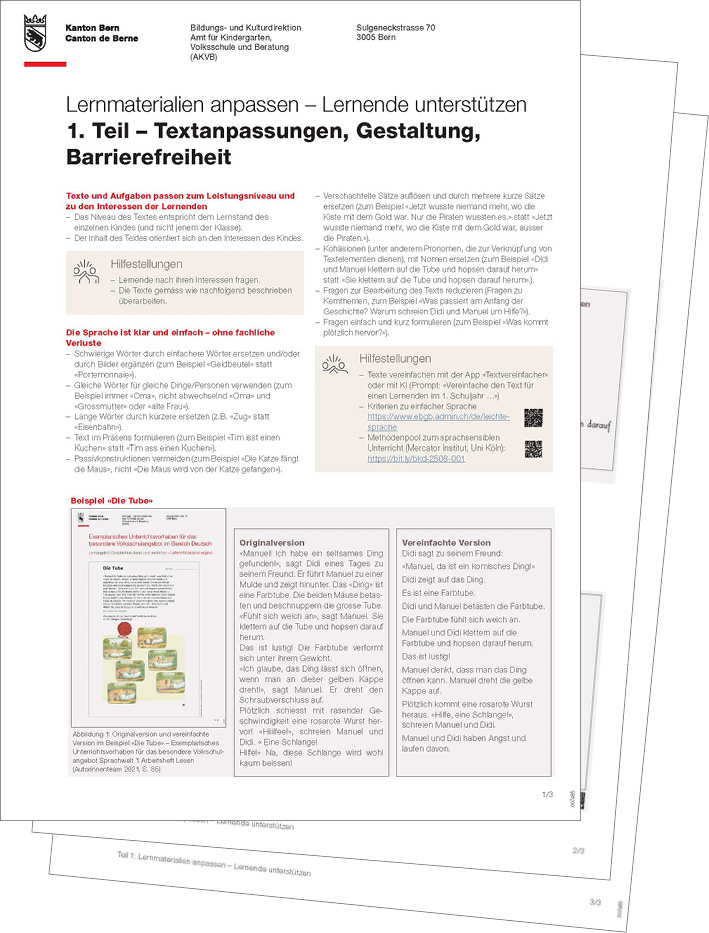

Die Elementarisierung rückt den Kompetenzbezug innerhalb eines Fachbereiches in den Fokus. Die Frage ist, was gefördert werden soll. Elementarisierung sichert die Anschlussfähigkeit an bereits erworbenes Wissen und Können. Die Kompetenzbeschriebe im Lehrplan 21 werden entsprechend dem Lern- und Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers angepasst. Beispiele von Elementarisierungen sind:

- Fokus auf eine grundlegendere, frühere oder einfachere Fähigkeit (Beispiel: Piktogramme statt Wörter lesen)

- Fokus auf nur eine Fähigkeit oder Fertigkeit reduzieren (Beispiel Mathematik: statt alle gängigen Grössen werden ausschliesslich die Grössen Zeit und Geld thematisiert)

- Fokus auf einfachere Ausführung einer Kompetenz (Beispiel: die Beschaffenheit von Stoffen und Objekten wahrnehmen statt beschreiben)

Befähigungsbezug – Personalisierung

Bei der Personalisierung steht die Person im Zentrum. Wozu soll die Schülerin bzw. der Schüler befähigt werden? Diese Frage wird im Lehrplan 21 vorwiegend unter Berücksichtigung der überfachlichen Kompetenzen beantwortet. In der Broschüre (siehe Seite 13) werden diese überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 in sechs Befähigungsbereiche erweitert. Diese sechs Bereiche bieten eine Orientierung für die Befähigungsziele.

Die Befähigungsziele berücksichtigen das Interesse der Schülerin bzw. des Schülers und fokussieren auf die Entwicklung der Potenziale. Es werden Handlungsmöglichkeiten auf personaler, sozialer und methodischer Ebene gefördert, damit die Schülerin bzw. der Schüler künftig ein möglichst eigenständiges und selbstverantwortliches Leben führen kann. Die Befähigungsbereiche werden mit dem Kompetenzbezug in den Fachbereichen verknüpft. Unter Berücksichtigung der Interessen der Schülerin bzw. des Schülers wird ein Zugang zum fachlichen Inhalt ermöglicht. Interessiert sich eine Schülerin oder ein Schüler für das Thema Fussball, so darf sie bzw. er im Fachbereich Deutsch einen Text zum Thema Fussball lesen. Dadurch können einerseits neben dem Fokus auf sprachliche Kompetenzen auch die Befähigungsbereiche «mitbestimmen» und «gestalten» berücksichtigt werden, und andererseits kann die Schülerin bzw. der Schüler ihre bzw. seine fachlichen Kompetenzen im Bereich Sprache erweitern.

Erfahrungsbezug – Kontextualisierung

Die Kontextualisierung thematisiert das Gestalten von Unterrichtssituationen. Wo lernen die Schülerinnen und Schüler, und wie muss die Lehr-Lernsituation angepasst werden, damit der Zugang zu den fachlichen Kompetenzen sichergestellt ist? Der Bezug zu den Lebenswelten der Lernenden wird hergestellt, und das Lernen und Handeln in Alltagssituationen werden miteinbezogen. Die Kontextualisierung ermöglicht den Lernenden authentische Erfahrungen, an die künftige Lebenswelten und Lernsituationen anknüpfen können (vgl. Broschüre Seite 32). Bei fehlenden Lernvoraussetzungen ist der Einbezug von kompensatorischen Strategien wie beispielsweise digitalen Hilfen (Lesetext als Audiodatei z.B. Plastischer Reader) zentral. Die Auswahl geeigneter Handlungsmaterialien, Unterstützung durch Gebärden, Piktogramme und elektronische Kommunikationshilfen (was-ist-uk - UK-Schweiz) sowie Strukturierungs- und Visualisierungshilfen (Autismus TEACCH® Ansatz - Autismus-Spektrum) sind mögliche Kontextualisierungen.